テクニカル手法とは

テクニカル手法とは、過去の株価の値動きや取引量、株価の変化率などをグラフやチャートに表し、その動きから将来の株価を予測し分析することを言います。

これにより、株価の高騰や下落のタイミングをつかむことができ、有利なタイミングで株式を買ったり売ったりすることができます。

具体的なテクニカル分析の手法には、移動平均線やRSI、MACDなどがあります。

それぞれ異なる視点から株価の動きを分析するため、複数の手法を組み合わせることが一般的です。

このページでは各種テクニカル手法について勉強しましょう!

トレンド系

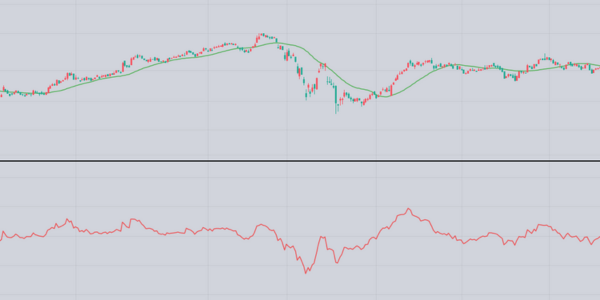

移動平均線

株価の値動きを平滑化して、トレンドを把握するためのテクニカル指標です。

期間を変えることで、短期的な値動きを反映する短期移動平均線と、長期的な値動きを反映する長期移動平均線を使い分けることができます。

平均線の場所や向き、短期と長期戦の交差などでトレンドの転換点を探りトレードします。

もっと知りたい方はこちら

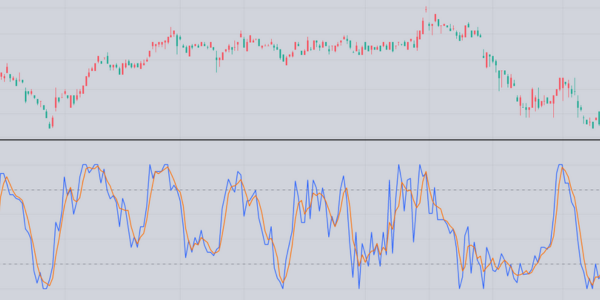

MACD

移動平均線同士の差を表す指標で、主にトレンドの変化やトレンドの強弱を判断するために使用されます。

MACDの計算には、短期と長期の移動平均線の差を取り、それをシグナル線として表示され、

MACDがシグナル線を上抜けたときは買いのシグナル、下抜けたときは売りのシグナルと解釈されます。

もっと知りたい方はこちら

一目均衡表

価格の方向性やトレンド転換点を分析する指標です。

一目均衡表は複数の移動平均線を利用して計算されます。

雲の上限を転換線、下限を基準線といい、この2つが交差する場所が買い・売りのサインになります。

もっと知りたい方はこちら

ボリンジャーバンド

移動平均線を中心として、その上下にある上限と下限のバンドからなるもので、

株価の変動幅を表し、一定期間内の価格変動が大きい場合バンドが広がり、小さい場合バンドが狭くなります。

株価が上限や下限に達すると、反転の可能性が高くなるため、トレンド転換点を見つけるために使用されます。

もっと知りたい方はこちら

パラボリック

一定期間の高値・安値を基に算出されるポイントと、現在のトレンドに合わせた直線をプロットすることで、

逆張りトレードの判断材料になるテクニカル指標です。

一定期間において価格がパラボリックより下にある場合は売り、上にある場合は買いと判断します。

もっと知りたい方はこちら

オシレーター系

RCI

現在の価格が割安か割高かを判断するときに使われる代表的なテクニカル指標の一つです。

-80%のラインを超えたタイミングで買い、

80%のラインを下回ったタイミングで売りを行うのが一般的と言われます。

もっと知りたい方はこちら

RSI

一定期間の値動きから買われすぎ・売られすぎの状況を判断するための指標です。

70以上になると過買い状態、30以下になると過売り状態と判断され、

すなわち70以上は売り、30以下は買いと解釈されます。

もっと知りたい方はこちら

ストキャスティクス

RSI同様に一定期間の価格の買われすぎ・売られすぎを判断する指標で、主にトレンドの転換点を把握するために使用されます。

80%以上になると過買い状態、20%以下になると過売り状態と判断され、

すなわち80%以上であれば売り、20%以下であれば買いと解釈されます。

もっと知りたい方はこちら

移動平均線乖離率

株価の現在値が移動平均線からどの程度乖離しているかを示す指標です。

移動平均線乖離率は、現在値から移動平均線を引いた差を移動平均線で割った値として計算され、乖離率が大きくなるほど、

トレンドが強いと読み取れ、過去一定の乖離率で反発・反落していることを読み取り、転換点を予測することもできます。

もっと知りたい方はこちら

フォーメーション系

ヘッド&ショルダー

チャート上で、中央が高く、両側がやや低い山のような形を示すパターンを指します。

中央の山がヘッドで、両側がショルダーと呼ばれ、

このパターンが現れた場合、株価が下落する可能性が高いと考えられています。

もっと知りたい方はこちら

ダブルボトム・トップ

ダブルボトムは、株価チャート上で、2つの底が同じ水準で形成されるパターンを指します。

ダブルトップはその逆で、2つの頂点が同じ水準で形成されます。

これらのパターンが現れた場合、株価が反発する可能性が高いと考えられています。

もっと知りたい方はこちら

フラッグ

チャート上で、急激な上昇や下落の後、価格が一定期間横ばいに動くパターンを指します。

フラッグが現れた場合、株価が再び急騰・急落する可能性が高いと考えられています。

フラッグの形が若干下がり気味になる場合は上昇フラッグ、逆に上がり気味になる場合は下落フラッグと呼ばれます。

もっと知りたい方はこちら

ウェッジ

上昇・下落後、価格が徐々に狭まっていく形を示すパターンを指します。

上昇トレンド中に現れた場合は上昇ウェッジ、下降トレンド中に現れた場合は下降ウェッジと呼ばれ、

狭まっていくタイミングで上抜け、下抜けた場合にエントリーすることが有効です。

もっと知りたい方はこちら

三角保合い

複数の高値と複数の安値を結んだが線が徐々に狭まっていき三角形の形を示すパターンを指します。

このパターンが現れた場合、

高値か安値の線をブレイクした方向に株価が大きく変動します。

もっと知りたい方はこちら

ローソク足系

複数足

複数のローソク足を組み合わせることで、相場のパターン分析を行う手法です。

2本や3本のローソク足の組み合わせで、相場の転換点などを分析します。

これを理解するには、1本のローソク足の基礎の理解がとても大事です。ローソク足の基礎はこちら

もっと知りたい方はこちら

坂田五法

ローソク足を基に、相場の変動を予測する方法の一つです。

「三山」「三川」「三空」「三兵」「三法」の5つがあり、

この知識とこれまで紹介した各テクニカル手法を組み合わせて相場分析を行うのが一般的です。

もっと知りたい方はこちら